喜歡蕭士塔高維奇作品的樂迷,應同樣鍾情於魏因貝格(Mieczyslaw Weinberg 1919-1996)的音樂,總體上他們的創作手法有某程度的相近,這是由於兩人本屬莫逆之交,在很長的一段時間又同居住於莫斯科的同一社區,常一起切磋音樂,每有新作便互相交流分享,故作品常帶有對方的影子。雖然如此,兩者的音樂風格和創作理念仍是存在頗大區別,魏因貝格的作品總是更多地洋溢著爽朗歡愉的情緒,不常出現老蕭那些壓抑和憂鬱;他的音樂自然且純粹,旋律明朗優美,純真無邪,不刻意雕琢,雖然也有深沉哀傷的一面,但明顯地更為樂觀和進取,而老蕭的作品總像訴說著很多痛苦經歷,常讓聽者揣測其弦外之音。

我想兩人作品風格上的分野正反映出他們的不同個性,毫無疑問,魏因貝格的人生態度是積極樂觀的,若不具備這種性格,相信他很難面對戰爭對其家庭的摧殘,也很難在戰後隨即投入繁重的音樂事業。他一生從未停息創作,作品不僅量大,且平均水準很高。魏因貝格留下二十八部交響曲(包括四部室內交響曲和兩部小交響曲)、小提琴及大提琴協奏曲各一部、十七部弦樂四重奏、六部鋼琴奏鳴曲,八部小提琴奏鳴曲(其中三部為無伴奏)、六部大提琴奏鳴曲(四部為無伴奏)、二十四首為無伴奏大提琴而作的前奏曲、四部中提琴奏鳴曲和其他室內樂,此外,還有大量為電影、芭蕾、歌劇、戲劇而寫的配樂。

上世紀六零年代是魏因貝格創作生涯的高峰期,儘管國際樂壇仍未開始關注他,但國內很多音樂家對他的作品充滿熱情,不少作品被當時蘇聯頂尖音樂家演奏,例如他的小提琴協奏曲和大提琴協奏曲,首演者分別是柯岡(Leonid Kogan 1924-1982)及羅斯卓波維奇(Mstislav Rostropovich 1927-2007)。

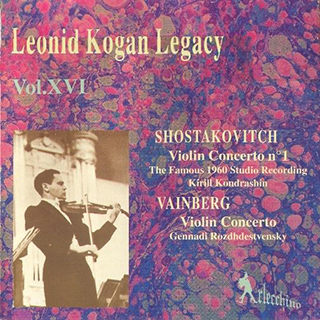

魏因貝格和柯岡認識於一九四零年代末,那時柯岡是他的小奏鳴曲(Violin Sonatina in D Major, Op. 46)的首演者,作曲家回憶道:「當我聽到他的演奏時,很高興我們的想法是如此的一致,儘管我們對音樂本質隻字未提,但這確是我夢想中的演奏。」從那時起,柯岡和魏因貝格成為好友,後來更成為鄰居。一九五九年,魏因貝格把《G小調小提琴協奏曲》(Op.67)題獻給柯岡,這是他唯一的小提琴協奏曲。作曲家表示:「我創作這首曲子時,不僅著眼於音色品質、演奏者對樂器的熟練程度,還著眼於柯崗演奏中固有的即興創作原則。我不知道是否成功做到了,但我不可能找到一個更好的表演者,他的精彩演奏完全符合我的想法。」

柯岡在一九六一年兩次灌錄魏因貝格的小提琴協奏曲,合作者先後為: Rozhdestvensky/The USSR Symphony Orchestra及Kondrashin/The Moscow Philharmonic Orchestra,兩次都有極精彩發揮,前者為音樂會錄音,合作者亦為作品首演時班底,但後者錄音質素特佳,更值得推薦。

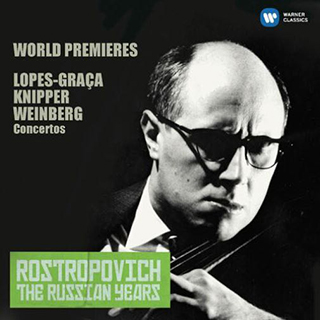

魏因貝格的大提琴作品頗多,但大提琴協奏曲僅有一部《C小調大提琴協奏曲》(Op.43),他在作品目錄中標示此作完成於一九四八年,但據VAAP(俄羅斯版權保護局)檔案登記為一九五六年作品。無論如何,它首次公演於一九五七年一月九日,大提琴主奏者為羅斯卓波維奇,並由Samuil Samosud 指揮The Moscow Symphony Orchestra首演。

羅斯卓波維奇拉奏此曲的版本,能找到的不多,一九六四年和Rozhdestvensky指揮The USSR State Symphony Orchestra合作的錄音較常見,另一版本為大提琴家於一九五八年訪問日本的音樂會實況,由上田仁指揮東京交響樂團伴奏,此錄音較難覓得。

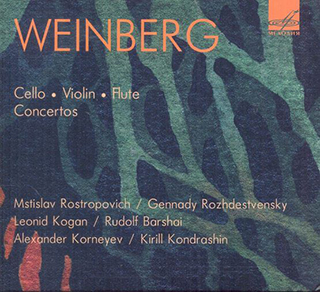

Melodiya發行的一張CD結集了上述兩部協奏曲,版本分別是Kogan/Kondrashin及Rostropovich/Rozhdestvensky,另加同作者的《D小調長笛協奏曲》(Op.75)。完成於一九六一年的長笛協奏曲特為長笛演奏家Alexander Korneyev而作,收於此片的是一九六八年的演奏,為Korneyev伴奏的是Rudolf Barshai棒下的Moscow Chamber Orchestra。一片集齊三部協奏曲的首演者版本,彌足珍貴,對探索魏因貝格作品的樂迷來說,此片是不錯的選擇。◇