紅旗農場糖廠 圖文/雨雪

日前參加斗門一天遊,除了摘龍眼活動,還參觀了昔日的紅旗農場糖廠,現為文創區。

上世紀六十年代,斗門金灣還是一片灘涂,廣東省軍委派遣軍隊到金灣填海造地。後由知青和歸僑開墾種植水稻,稱為紅旗農場。由於原本是鹹淡水的灘涂填地,泥土偏鹹。水稻不適宜生長,收成偏少,後改為種植甘庶,卻意外大豐收。

七十年代開始斗門大量生產甘庶,糖廠在農場落戶了。

到2004年,由於經濟高速發展,甘庶田與紅糖廠功成身退,糖廠成為歷史,沉睡在珠江口的南邊。

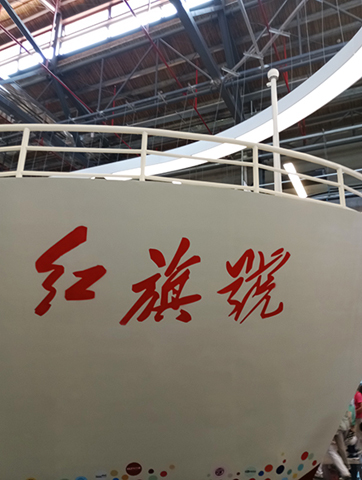

現今的糖廠文創區,前身是紅磚建造的長方型大廠房,尖型屋頂,門內前面建起了一艘大輪船。旁邊有製糖的舊機器,前糖廠黑白舊照等。

裡面有小型飲品部供遊客飲用和歇腳,售賣糖膠畫成的糖畫、小型陶器、手工文創製作,但規模不大。

走出大路,中間有小河,農村蝶變為優化成美麗鄉村,小河對岸是村口,寫著「三板村」。我猜想南面應是南水鎮吧,而蠔油是南水鎮的居民意外發明的。

再想起七十年代末、八十年代初,澳門綠邨電台中午十二時方平主持的《妙韻寄心聲》,多是斗門各村莊寄來的點歌信。那時斗門多河涌和淺水海灘,漁民無數。他們祝願的多是「網網千斤」「農作物大豐收」等。

我們在工廠的工友都是聽完《妙韻寄心聲》,才放工回家吃飯;那時香港歌星薰妮的名曲《故鄉的雨》,每日都有人點播。因八十年代初,許多珠海市民用各種方法來到澳門謀生,他們憑歌寄意,表逹對故鄉的懷念。◇