繼二零零六年後再踏足澳門的白建宇(Kun-Woo Paik),雖已是七十九歲的鋼琴家,但仍身段挺拔,精神飽滿,除了一頭白髮及稍為發福,未見明顯老態,可謂老當益壯,他以雄渾而不失溫柔的手法獻上蕭邦的《第二號鋼琴協奏曲》。

蕭邦的協奏曲既擁有酣暢優美的旋律線條,又不乏輝煌華麗的技巧展示,白建宇憑精湛技巧及音樂分析能力,運用剛柔並重的觸鍵,充分迎合作品的各種需要。他採取偏慢速度,造句流暢如行雲流水,其縱觀全局的詮釋把整部協奏曲穩重配置,加上澳門樂團恰如其分的伴奏,更讓作品結構及造型立體呈現。白建宇的滑奏、裝飾奏運用很到家,令樂句發揮迷人歌唱性;他對音色明暗的準確調度,以及強弱與節奏的適當掌控,賦予音樂豐富的層次與律動感,也似乎讓詩意洋溢的音符滲進一點哲思。演繹雖乘載深刻情感,但琴音卻來得理智而純淨,毫無過分傷感濫情之態,予人堅毅、沉穩感覺,如此琴風落在蕭邦音樂上,正是鐵漢柔情,蒼勁中的柔美,更顯得高雅脫俗。

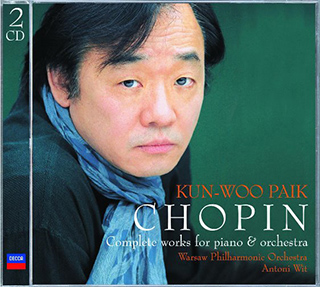

筆者在音樂會前曾欣賞過白建宇推出於二零零三年的蕭邦協奏曲錄音(Antoni Wit指揮華沙愛樂管弦樂團),對比他在音樂會的發揮,感覺手法及風格頗一致,但現場琴音更見深刻而令人投入,顯然,大師琴藝已更上層樓,表現得更為成熟和通透了。

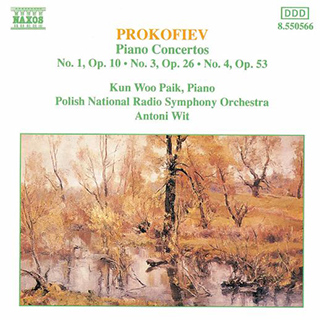

還記得初聽白建宇是透過他主奏的Prokofiev五首鋼琴協奏曲(Antoni Wit指揮波蘭電臺交響樂團),欣賞過後,不由得驚嘆這位鋼琴家不僅擁有凌厲技巧,也具有非凡的音樂感覺。筆者曾刻意把該全集和其他版本比較,在風格上,白建宇比阿殊肯納吉(Ashkenazy / Previn / DECCA)更宜作品發揮,普羅高菲夫的音樂要求詮釋者擁有一份偏執的熱忱、一股濃烈的激情、以至一種歇斯底里的狂態,白建宇竟能在各方面優勝,把一位俄羅斯鋼琴家給比下去;Wit指揮波蘭電臺交響樂團的伴奏亦和鋼琴氣息貫通(更突顯出Ashkenazy與Previn的貌合神離),他們的完美合作讓樂句充滿彈性和張力。此外,在技巧表現上,白建宇又比貝洛夫的版本(Beroff / Masur / EMI)優勝,其觸鍵如雄獅怒吼,思維仍清晰冷靜,豐富細節及內涵給交待得清楚透徹,流暢的旋律線條、敏銳的音色及強弱變化均反映出他對作品有更深刻的體悟,加上同樣出色的樂團表現,令這套專輯連獲數個唱片大獎。

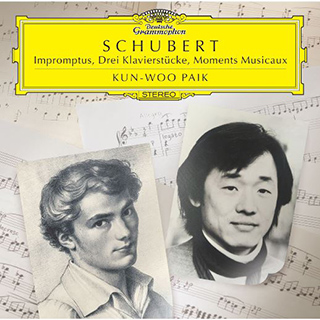

在眾多白建宇錄音中,包括一張發表於二零一三年的舒伯特獨奏作品專集,四首即興曲(Impromptus D.899)、三首鋼琴小品(Drei Klavierstücke D.946)及三首音樂瞬間(3 Moments Musicaux from D.780)在其指下音粒清晰鮮明,具有立體而細緻的結構感,表現手法雖然冷靜,卻和他彈奏的蕭邦一樣,在蒼勁中滲透著柔情,並憑雋永筆觸及美妙音色贏得喝彩。◇