將軍澳是香港一個新市鎮的名字,位於香港新界的東南部,於1980年代中期開始發展,經過幾十年的大幅填海造地,及不斷完善社區設施及交通網絡,現在將軍澳已經擴展為全區的名字。從前它只是一個小漁港,西南部為調景嶺,東部是清水灣半島,與九龍雖然只是一山之隔,但它卻屬於新界的範圍。區內人口在開始的時候還不足一萬,但發展到今天,已經是超過四十萬人口了。這次要帶大家去參觀的是一間名為「將軍澳風物汛」的博物館,但它卻並不是在將軍澳,而是位於調景嶺的山上,是將舊調景嶺警署,經過復修及活化後而建成的歷史風物資料館。

展館以「將軍澳風物汛」命名,原來是為了配合資料館前身為舊警署的特殊背景的,因為「汛」字在古代是有基層軍事單位或駐地之意。舊調景嶺警署是將軍澳區的歷史建築,它見證了將軍澳蛻變成為新市鎮的發展歷程。風物資料館內記述了從前調景嶺居民的生活點滴以及將軍澳區發展成新市鎮之前的面貌,並藉著記錄居民的口述和訪談,重塑當年地區的面貌。展館又通過展覽、講座、手作及運動工作坊等,使社區可以持續發展。

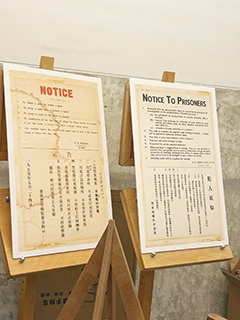

舊調景嶺警署,或稱前調景嶺警署,是座落在新界調景嶺寶琳南路160號的一間舊差館。談到它的成立,原來是與調景嶺的歷史密不可分的。話說1950年,國共內戰,當時國軍的家眷逃難到香港的,都被安置在調景嶺。到了1950年代末,難民人數已經超過了一萬人。1961年香港政府決定發給調景嶺難民香港身份證,並改善該區的基建,水電設施及開闢車路,而調景嶺警署亦建於1961年,並在1962年落成。警署建於山上,並設有哨崗,目的就是為了可以居高臨下,對該區進行嚴密的監視。當局以維持治安為名,但其實是為了避免發生於1956年,由親國民黨人士主導的雙十暴動的同類事件再發生。到了一九九零年初,香港政府落實清拆調景嶺寮屋區計劃,將土地用以興建將軍澳新市鎮的一部份,調景嶺警署在一九九一年底率先停用,到一九九二年正式關閉。到了一九九五年四月,香港政府便正式宣佈清拆調景嶺寮屋區了。

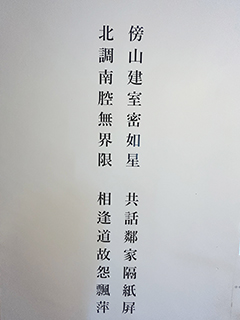

在1956年,藏傳佛教章嘉活佛徒弟吐登上師來到調景嶺落腳,並建立普賢佛院,援助該區的居民,因受到清拆調景嶺寮屋的影響,香港政府願意以每年壹港元的象徵性租金,從一九九九年七月起,把普賢佛院安置在舊調景嶺警署內,作為是對他們的遷拆賠償,不過租約只是短期性的,反正當時舊警署已經是空置了幾年。到了二0一三年,香港政府預留了一億港元予各區區議會推動「社會重點項目」,西貢區議會決定用其中五千萬,來建造調景嶺文物行山徑和風物資料館,並選址舊調景嶺警署和它附近的兩座警員宿舍,作為修復及活化的目標。項目由基督教靈實協會投得,於是當局在二0一四年十一月底,便終止與普賢佛院的短期租約,並要求佛院搬出。佛院方面因鑒於政府未有提供任何安置方案及賠償,所以佛院的第四代住持劉建國便拒絕遷出。

到了二0一五年六月,地政署人員執行收地行動,他們扣押了佛院內一些藏傳佛教宗教物品,其中也包括四佰多個在佛院內供奉的國軍靈位,佛院住持為此在佛院天台點火燒手抗議,只可惜最終還是無法阻止收地行動的進行,最後建築物被當局以木板圍封,而且外面還設置保安崗亭來看守。◇(待續)