承上文。污漬的清除 — 文物污漬,種類繁多,清洗技術,可視污染物的類型,分乾式、濕式、溶劑和試劑法等,每種方法又因應不同情況與客觀條件而衍生出不同的技術。現以「侍女圖」上的狐斑為例,探討其可行的清潔方法。

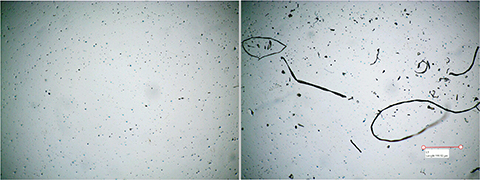

文物清潔,必從表面灰塵著手。眾所周知,灰塵無處不在,其污染程度與環境潔淨度直接相關;灰塵一詞意義甚廣,一切細小的顆粒物均是其組成部分。呈蜂窩狀的蓪草紙,灰塵容易掉進六邊形的「陷阱」中,而常規清潔所用的工具、物料及方法,如:羊毛掃、乳膠海棉等,均未能有效施展,且稍有不慎,容易留下刮痕。為此,靜電清潔法(electrostatic cleaning method)可針對蓪草紙的獨特結構而達到除塵的目的,其原理是利用兩種不同物質相互摩擦使物體起電,然後靠近需要清潔的文物,灰塵上與之相同電荷的自由電子會被排斥,剩下與之相反的電荷則會被吸引而黏附於物體表面,此物體可以是玻璃棒、聚酯膠片等。筆者操作步驟如下:在潔淨的環境中,控制相對濕度低於百分之五十,選兩塊無紡布及無酸卡遮蓋蓪草畫的上下兩側,只露出中間兩厘米寬的距離,然後用條狀的聚酯薄膜(mylar),大小為一乘二十厘米,並以化纖材質的文物清潔布(microfiber cleaning cloth)來回摩擦,使膠片產生靜電,接著移到蓪草畫上方,以垂直方式輕輕貼於畫面,然後提起,如此重複數遍;局部清潔後,稍微有規律地移動遮蓋物的位置,並再以文物清潔布拭抹膠片,用以除去其上的污物並重新摩擦起電,重複以上操作,直至清潔完成為止(見附圖一)。此法優點,除了低成本和高效率外,還符合文物修復中最少干預的原則,對於那些表面有明顯狐斑的蓪草畫而言,能去除肉眼無法觀察到的霉菌孢子,實非其他清潔方法所能做到;至於缺點,則是對操作環境有相對嚴苛的要求。據湯瑪斯‧科澤列茨在〈紙質文物的靜電清潔〉一文中提及,使用膠片對文物進行靜電清潔後,必須中和其上的靜電荷,以減低文物重新自環境中吸附和累積污染物(1),對於長年溫暖濕潤的澳門而言,增加濕度來消除蓪草畫上的靜電荷乃輕而易舉之事,反之如何提升文物修復場所的環境潔淨度,則是一項長期的老大難問題。

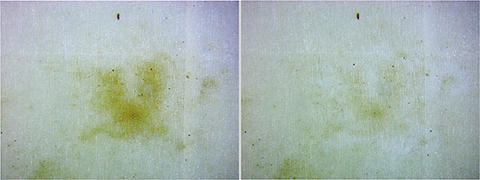

蓪草畫上的狐斑,多發於溫暖潮濕地區,這與不良的儲存及展示環境不無關係,此病害也見諸各種紙質文物上,且情況十分普遍。紙質文物狐斑的去除,常規處理方法有:高錳酸鉀—焦亞硫酸鉀法、次氯酸鈣法、過氧化氫法、硼氫化鈉法和光漂白法等;上述漂白技術,均能有效消除紙張上的狐斑,唯前二者傷害大,後二者相對溫和,但均需使用大量的水來協作完成,或整體浸泡、或局部潤濕處理。然而,前文提及,蓪草紙對水十分敏感,加上繪畫所用的水性顏料,泡水或會導致不可挽回的破壞。由於暫無與蓪草畫水洗或狐斑去除的相關研究,為探索其修復技術,筆者借助移動式真空面板(mobile vacuum panel),使用去離子水,對「侍女圖」上的狐斑進行局部清洗試驗,而選點為該畫空白區域靠近邊緣位置(見附圖二)。筆者操作步驟如下:以膠片封閉真空面板的大部分面積,然後放上蓪草畫、下墊吸水紙,讓需要清洗的狐斑露於膠片外,同時以吸水紙填充外露的蓪草畫,使其平整;啟動真空設備後,以微型吸管把去離子水逐一滴上,在負壓下,水珠往下滲透而沒於吸水紙內,如此重複,共滴二十次停止。乾後觀察,可見狐斑明顯淡化(見附圖三),唯狐斑四周出現白色斑痕,推測是清洗不均勻的緣故;此外,蓪草紙憎水性明顯,水珠吸入緩慢,局部水洗後有輕微變形情況,但這也是預料之內。總結是次經驗,筆者認為,去離子水雖未能徹底清除蓪草畫上的狐斑,但能有效淡化,提升美觀,並除去一些有害的雜質;至於白色斑痕,需透過適當調控來減低出現的情況。◇ (待續)

參考文獻:

1. Tomasz Kozielec, Electrostatic Cleaning of Paper Base Objects, Preprint of XIVth IADA Congress, p.37, 2019.

micrcr@gmail.com