展現中國航天員太空生活的電影《窗外是藍星》持續熱映。中國人民解放軍航天員大隊航天員王亞平近日接受中新社記者專訪時說,這部電影就像是乘組從太空給大家摘回來的一顆「星」。

「它讓觀眾更真切、更沉浸地和航天員一起進入空間站,和乘組一起工作、生活、飛行。」王亞平說。

「十四五」期間,中國空間站全面建成,進入應用與發展階段,截至目前已接納9個任務乘組進駐,進行6次「太空會師」,累計有23名中國航天員、27人次進入太空,駐留周期從3個月延至半年。

回首「十四五」,中國航天事業實現歷史性、高質量、跨越式發展。嫦娥六號任務實現人類首次月球背面採樣返回,中國首個商業航天發射場建成投用,中國首次小行星探測與採樣返回之旅正式啟程……

「我國已成為世界航天大國,正在加快建設航天強國。」中國科學院國家空間科學中心主任王赤表示,《國家空間科學中長期發展規劃(2024—2050年)》實施一年來,其戰略引領與前瞻佈局的效應已初步顯現,「為科技強國與航天強國建設注入了強勁的、源自原始創新的核心動力」。

從浩瀚星空到地球之巔,中國科技工作者鐫刻發展新高度。

今年是中國首次精確測量珠穆朗瑪峰高程50周年。半個世紀以來,從模擬測繪時代的三角高程測量到數字時代的衛星遙感,從人工計算到智能解算,數次珠峰高程測量標定了中國科技進步的軌跡。

1975年,中國測繪工作者精確測得珠峰高程為8848.13米;2020年,中國與尼泊爾共同宣佈基於全球高程基準的珠峰雪面高程為8848.86米。2024年發表的一篇由中外科學家合作完成的論文稱,近年來珠峰以每年約2毫米的速度隆升。

觀測珠峰「長高」得益於技術創新,這更成為事業發展的「催化劑」。例如,智能化測繪技術已在實景三維中國建設、國土空間規劃、應急測繪保障等領域展現出潛力,未來還將為數字中國建設提供時空信息底座。

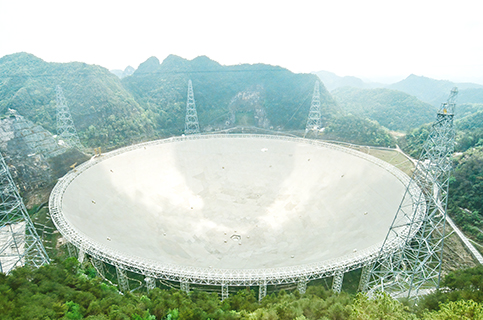

「中國天眼」發現逾千顆脈衝星,北斗探空系統達到全球領先水平……「十四五」以來,一系列重大科技成果加速湧現,夯實科技強國建設之基,照亮創新發展前行之路。

「這五年,科技創新能力穩步提昇,科技強國根基不斷夯實。」中國科技部部長陰和俊說。

廣大科技工作者是科研高樓的基石。中國研發人員總量居世界首位,這支人才大軍規模宏大、結構優化、充滿活力。2024年,中國高被引科學家達到1405人次,佔全世界的五分之一。「十四五」期間,青年不斷脫穎而出,國家重點研發計劃45歲以下青年科技人才擔任項目負責人的比例為43.3%。

基礎研究是整個科學體系的源頭。2024年基礎研究經費達2497億元人民幣,較2020年增長超過70%。「十四五」期間,相關部門瞄準國家戰略組織基礎科研攻關,中國高被引論文數約佔世界總數的三分之一、連續四年穩居世界第二。

中共二十大確立了到2035年實現高水平科技自立自強、建成科技強國的戰略目標。如陰和俊所言,「未來五年是十分關鍵的攻堅期。」

「圍繞國家戰略亟需超前謀劃佈局一批新的國家重大科技項目」「加快建設概念驗證、中試驗證平台」「發揮國際科技創新中心策源功能」「繼續深入實施『一帶一路』科技創新行動計劃」……圍繞推進「十五五」科技強國建設,各方作出部署,加速挺進。

從「十四五」的創新攻堅,到「十五五」的決勝關鍵,向「新」而行攀登科技高峰,新的中國「高度」已在眼前。◇(中新社)