【新華社銀川七月十二日電】(新華社記者馬思嘉、艾福梅)當地時間七月十一日,在法國巴黎舉行的聯合國教科文組織第四十七屆世界遺產大會上,「西夏陵」成功列入《世界遺產名錄》,成為中國第六十項世界遺產。

聯合國教科文組織世界遺產委員會認可西夏陵的完整性與真實性,認為西夏陵作為多元文化交融影響的見證,其空間佈局、設計理念和建築形制承襲了唐宋陵寢制度,又融入佛教信仰與党項習俗,形成了特殊的信仰與喪葬傳統,並見證了西夏王朝在公元十一至十三世紀絲綢之路文化與商業交流中的獨特地位。

坐落在寧夏銀川市賀蘭山洪積扇戈壁灘上的西夏陵,是西夏皇家陵寢。公元一零三八年,党項民族建立西夏政權,與兩宋、遼、金並立,都城設在興慶府(今寧夏銀川),鼎盛時曾雄踞河西走廊。西夏於一二二七年滅亡,西夏陵也在歷史長河中沉寂了七百餘年。

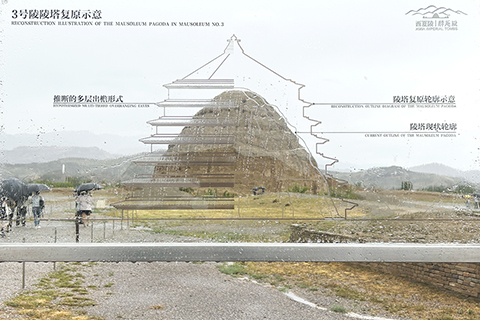

直到一九七二年,西夏陵才首次進入考古學界視野。半個世紀以來的發掘研究,西夏陵的神秘面紗被逐漸揭開。考古調查顯示,西夏陵遺產核心區佔地面積近四十平方公里,包括九座帝陵、二百七十一座陪葬墓、一處大型北端建築遺址和三十二處防洪工程遺址。

這些遺存與西夏陵出土的七千一百餘件精美文物一道,向世人展開一幅生動鮮活的歷史畫卷。栩栩如生的鎏金銅牛、瑩潤光亮的綠琉璃鴟吻,體現了西夏與中原文明一脈相承的高超手工業技術;大量西夏文和漢文殘碑,讓人一窺西夏文字的複雜神秘與宋夏文化交流之深;石刻經幢、迦陵頻伽等建築構件,反映了西夏人的佛教信仰;錢幣、絲綢、珠飾等隨葬品,則實證了西夏在絲綢之路上的重要影響……

「西夏處於遊牧文明和農耕文明交錯地帶。」中國建築設計研究院建築歷史研究所名譽所長、「西夏陵」申遺諮詢團隊負責人陳同濱說。根據文獻記載,除党項外,西夏境內生活著漢、吐蕃、回鶻、契丹、女真等民族。各民族不同的生業方式、宗教信仰、風俗習慣等,給西夏文化帶來多元特徵──西夏陵即是典型例證。

「西夏陵濃縮了西夏文化、藝術、宗教等多方面信息,顯示了西夏對中原文化的崇尚與繼承,也體現出崵党項人自身的創新意識。」西夏學學者史金波說。

從選址來看,西夏陵背靠賀蘭山、面向九曲黃河,俯視著都城所在的銀川平原,符合中原王朝帝陵「背山面水」的特徵。在佈局上,西夏帝陵保存了北宋帝陵中陵門、角闕、獻殿、神道、石像生等構成要素,以及神道─陵城的軸線對稱佈局特徵,但取銷了位於雀台與石像生之間的成對乳台,以北宋未有但唐代帝陵存在的碑亭替代。

西夏陵出土文物有石雕、陶瓷、鑄造、紡織等門類,反映出西夏對中原地區先進手工業的傳承和審美形式上的創新。

一九七二年首次考古發掘確認其「身份」,一九八八年成為全國重點文物保護單位,二0二五年成為世界遺產……各方協同努力,持續加強對西夏陵的價值研究與保護管理,讓西夏陵為世界矚目。

世界遺產委員會高度讚賞中國政府在西夏陵文化遺產保護管理方面付出的巨大努力和取得的突出成績,認為西夏陵文物保護法律體系、保護管理體制機制、土遺址保護實踐與科研,為保護該遺產的完整性和真實性提供了有力保障。

銀川西夏陵區管理處原副主任王昌豐介紹,「申遺」啟動後,銀川市與敦煌研究院等機構合作,針對遺址牆體根部掏蝕以及牆體裂隙、裂縫等問題,因地制宜研發了系列新技術,迄今已實施遺址加固工程六十項,基本消除了帝陵及主要陪葬墓失穩隱患和表面侵蝕問題。如今,西夏陵保護工作已進入預防性保護階段。

法國西夏學學者羅曼認為,西夏陵的陵寢制度融合了中原漢文化、佛教文化及党項民族的獨特傳統,展現了中華文明多元一體格局的形成過程。「這種多民族文化交融的特性,使西夏陵成為研究中國古代民族關係、建築藝術及喪葬文化的重要實物證據,其申遺成功將豐富全球文化遺產的多樣性。」

在陳同濱看來,西夏陵所體現的多元融合特徵,揭示了中華文明生生不息的內在機理,向世界展現中華文明是甚麼樣的文明、中華文化是甚麼樣的文化,講述其對人類文明發展的借鑒和啟迪意義。◇