法國作曲家古諾(Charles Gounod 1818-1893)最著名的聖樂合唱作品,是上文談及的《聖西西利亞莊嚴彌撒曲》(Messe Solennelle de Sainte Cécile),這部彌撒曲是典型的浪漫主義作品,擁有世俗化的旋律及豐富多彩的管弦樂手法,情感真摯虔誠,在熱烈華麗中又不失莊嚴崇高的特質,可說開創了西方宗教音樂的新紀元,影響了後來的聖樂發展。此曲特為歌頌天主教聖徒聖西西利亞(Santa Cecilia,又譯聖則濟利亞)而作,聖西西利亞在公元三世紀殉道後,被視為音樂的守護使者,後世描繪她的畫像,都是她正演奏風琴或各式樂器的形象。教會把每年十一月二十二日定為聖西西利亞日,各地教堂會為此舉行彌撒,並演繹紀念這位聖人的作品。

嚶鳴合唱團於十一月四日(20H00)及五日(18H00)在聖若瑟修院舉行的兩場音樂會,將特別演唱兩部以聖西西利亞為題材的作品,除上述彌撒曲,還包括區師達神父的《聖則濟利亞清唱劇》(Cantata“Sancta Cecilia”)。此外亦會演唱古諾另一首聖樂合唱作品《聖體頌》(Ave Verum),在Mozart、Byrd等著名同名作品影子下,古諾的《聖體頌》似乎較被忽略,此曲創作手法洗練,情感深刻內省,散發著神聖的光輝,難得嚶鳴把這首聖潔優美卻難得一聽的作品介紹給本地樂迷。

古諾是秉誠天主教徒,他將很大部份的作品貢獻給宗教音樂,他一生共寫了八部莊嚴彌撒曲(Missa Solemnis)、十部小彌撒曲(Missa Brevis)、四部安魂曲(Requiem)及大量的經文歌(Motet)。看到這張清單的樂迷可能感到驚訝,在十九世紀下半頁竟還有作曲家寫了如此龐大數量的彌撒曲;而涉獵安魂曲的作曲家,一般只會寫一部,古諾卻有整整四部之多,足見其充沛的創作慾和濃厚的宗教熱情。

在生命的最後十二年裡,古諾放棄了曾為他帶來名氣的歌劇及其他世俗作品,完全投入宗教音樂中。一八九一年完成的《C大調安魂曲》(Requiem in C major)受兩年前孫兒逝世引發而作,孩子僅五歲便離世,讓他悲痛欲絕,只能把無盡的哀思寄託於此曲。雖然如此,這卻是一部感情純粹、哀而不傷的作品,作者使用了頗個人化的半音階語言,讓音樂在虛實之間變換,整體氣氛寧靜安謐,予人靜化、隱祕之感。

全曲分六段,首段進堂詠及垂憐經(Introit et Kyrie)以舒緩、平穩的合唱樂句謙卑地帶出祈求憐憫的情緒。末日經(Dies Irae)只開始時略顯緊湊,整段寫得相對平靜,十多分鐘的音樂由合唱、領唱和小提琴獨奏重覆著平和而優美的主題,營造出淡雅的氛圍,一切都來得悠揚而透明,古諾顯然無懼於最後審判的恐佈。最後的羔羊經(Agnus Dei)充满了神聖的靈感,旋律與和聲結合得高潔而虛無,略顯神秘,教人不自覺地閉目傾聽,並安然地踏上通往永恆的舒坦之路。

《C大調安魂曲》是古諾的最後作品,直至一八九三年去世前,他不斷修改它,也為作品寫了不同的伴奏版本,直至一次在鋼琴上彈奏此作時,突發腦溢血而倒在樂譜上,永遠失去了意識。這部平靜的安魂曲,似乎亦是作者末日的預兆,成為他臨終時的「安靜之聲」,這種安靜,也預示著Gabriel Fauré、Maurice Duruflé即將面世的安魂曲中令人寬慰的音樂風格。

古諾無疑對此作寄予強烈的感情,可惜他在有生之年聽不到它上演,安魂曲首演於作者離世後的一年(一八九四年),同年十月,為紀念作曲家逝世一周年,作品再次在Fauré指揮下盛大舉行,而負責管風琴伴奏的是Saint-Saëns,音樂會場面鼎盛,可知成就卓越的古諾受到各界敬重。

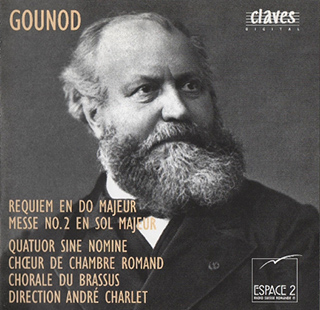

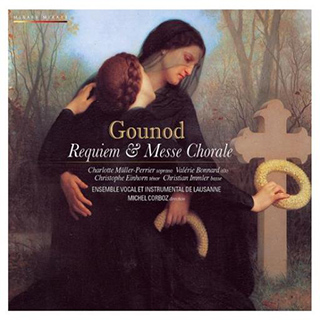

《C大調安魂曲》錄音不多,以下介紹的兩個版本,分別採用作者筆下的兩種伴奏方式:

Andre Charlet 指揮Choeur de Chambre Romand, Quatuor Sine Nomine 等,一九九三年錄音(四聲部獨唱及合唱團,以弦樂四重奏、豎琴及管風琴伴奏的版本)

Michel Corboz指揮Ensemble Vocal de Lausanne, Ensemble Instrumental de Lausanne等,二零一一年錄音(四聲部獨唱及合唱,以室樂團及管風琴伴奏的版本)◇