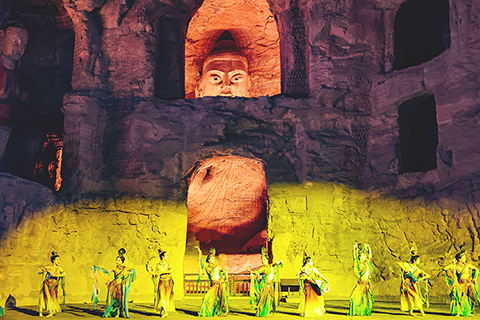

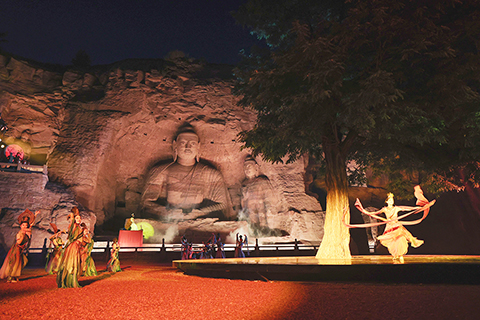

六月廿八日晚八點半,伴隨莊嚴的鼓點,身著傳統服飾的舞者從雲岡石窟前款款走來,大弦嘈嘈如急雨的琵琶聲,彷彿能穿透厚實的洞窟壁,以獨特的共鳴「喚醒」雲岡……

雲岡研究院與來自上海的藝術家經過多年籌備,大膽地將燈光、服飾、音樂、舞蹈等進行了一次古今融通,在雲岡石窟第二十窟露天大佛前綜合呈現一場「又見雲岡」大型實景藝術秀,為千年石窟注入超凡想像力。

開鑿於一千五百多年前的雲岡石窟,座落在中國山西省大同市城西約十六公里的武周山南麓,由北魏王朝統治者主持營造,現存大小造像五萬九千餘尊。雲岡石窟是世界文化遺產,堪稱中國佛教藝術的顛峰之作,代表了五世紀世界美術雕刻的最高水平。

當參觀者步入雲岡石窟第十二窟,會立刻被洞窟前室頂部壁上的「伎樂天」深深吸引。他們手捧不同樂器,彷彿一支整齊的樂隊。該洞窟因此享有「音樂窟」的美譽。

雲岡研究院文旅融合發展中心主任崔曉霞介紹,雲岡石窟共有廿二個洞窟雕有樂器形象,共計卅二種五百多件樂器。其中既有漢民族的琴、箏、笙,也有龜茲五弦、波斯豎箜篌,還有當時西涼特色的齊鼓、義觜笛等。

與建築、雕塑等「凝固的藝術」相比,音樂是流動、變化的,加之唐代以前幾乎沒有樂譜傳世,北魏石窟裡雕刻的樂器到底能奏出怎樣的音律?藝術家們反覆思索。

「從某種程度上說,藝術家所能做到的,不是去完全復原北魏音樂,而是以當代之心考察那段歷史,進而創作出屬於我們新時代的雲岡音樂隨想。」上海師範大學音樂學院副教授李亞分析。

「讓千年雲岡發出屬於當代的藝術之音!」這是上海民族樂團著名琵琶演奏家俞冰二0二二年初見雲岡時立下的宏願。

依據雲岡石窟中對樂器和樂者的描繪,俞冰自二0二二年春天起醞釀為雲岡譜新曲。受到特別邀請的還有上海打擊樂協會副會長楊雷恆、上海戲劇學院電影作曲系主任黃磊等。

經過一年多的反覆探索和實驗,藝術家們試圖以當代手法和思維,將傳統民族打擊樂呈現出既富於中華人文哲思又突顯雲岡意境內涵的特色表達。

六月廿八日晚,近二十分鐘的曲目《雲岡聖境》里,悠遠細碎的串鈴象徵飄渺梵音,渾厚深沉的箭鼓和重錘寓意莊嚴行進的步履,急促不定的大鼓猶如石破天驚的紛紛落石,旋轉跳動的排鼓彷彿須彌仙境中的翩翩神舞,海螺的劃奏、Udu鼓的指擊……展現出雲岡如夢如幻、悠遠遼闊的意象。

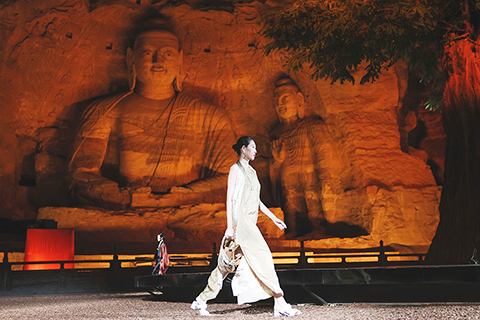

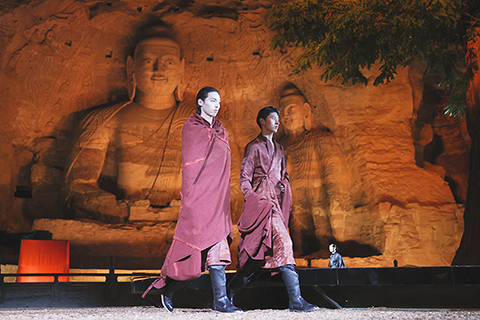

服裝設計師楊鳳蕊比俞冰更早「遇見」雲岡。三年前動心的初遇讓她和團隊在二0二一年四月首次以雲岡為主題推出上海時裝周秋冬系列。而今,她的作品穿在百餘名表演者身上,與雲岡石窟和原創音樂融為一體。

「獨特的『雲岡紅』、造像上衣帶翩躚的紋理細節,是千年文化積澱。我們試圖用現代技術去再現和演繹。」楊鳳蕊說。

在崔曉霞看來,原創雲岡音樂、復原創新的北魏服飾是雲岡研究院賡續文化傳承、讓文物「活」起來的創新實踐,是藝術家們在用心用情表達、講解和傳播雲岡文化。

值得一提的是,作為中西音樂對話的代表性樂器,琵琶仍是「又見雲岡」演出的焦點。「這不僅取自『伎樂天』造像,也來自今天人們對不同文明交流互鑒的嚮往。」崔曉霞說。(新華社記者王學濤、許曉青)

◎ 六月廿八日晚,山西大同,《又見雲岡》大型實景秀在世界文化遺產雲岡石窟首演。 (中新社記者武俊傑 攝)