中國古代四大發明之一的印刷術,包含雕版印刷和活字印刷兩類;當中的活字印刷(movable type),是指以木、膠泥或金屬為材料,經加工成單個陽文反字的字印,通過排版、擦墨、上紙刷印等步驟,把墨色轉移至紙張上的一種凸版印刷技術;此法雖然靈活,但因漢字成千上萬,活字製備數量龐大,非一般作坊所能負擔。在古文獻中,對不同材質的活字有如下記載:

一)膠泥活字——宋‧沈括《夢溪筆談》

「慶曆中有布衣畢昇,又為活板。其法:用膠泥刻字,薄如錢唇,每字為一印,火燒令堅……(1)」

二)木活字——元‧王禎《農書》

「今又有巧便之法,造板木作印盔,削竹片為行,雕版木為字,用小細鋸鎪開,各作一字,用小刀四面修之……(2)」

三)錫活字——元‧王禎《農書》

「……近世又有鑄錫作字,以鐵條貫之作行,嵌於盔內界行印書(3)。」

四)銅鉛活字——明‧陸深《金臺紀聞》

「……近日毗陵人用銅鉛為活字,視版印尤巧便,而布置間訛謬尤易,夫印已不如錄,猶有一定之義(4)。」

五)銅活字——明‧利瑪竇《天主實義》

「又觀銅鑄之字,本各為一字,而能接續成句,排成一篇文章……(5)」

據研究指,畢昇發明泥活字以前已有木活字(6),然而,泥活字的應用記錄最早及最詳盡;相反,木活字則因工藝及材料穩定性問題而在初期被忽視。多年來,學者對金屬活字的起始年代及製作技術存疑,皆因留存下來的,一直只有印刷本而無活字實物。直至數年前,有文物收藏者從日本購回一批原金石學家羅振玉收藏的銅活字,共97枚,平均尺寸為15 x 14毫米,盒內標識著「北宋官鑄銅活字」,經X射線螢光技術進行定性及半定量分析後,得出四枚活字(「高」、「旬」、「坛」、「苦」)為銅錫鉛三元青銅合金所鑄造(7);另外,是年六月,韓國首爾市區出土1600多枚朝鮮王朝時期的金屬活字,當中有千多枚為漢字,其餘六百多枚是韓文,距今約五百多年,而活字的尺寸約為15 x 12毫米(8),色澤狀似黃銅合金。

綜上所述,筆者以為,木活字及泥活字的應用最早,可上溯至北宋時期,若撇除古代鈔票不計,金屬活字則始於元而盛於明;而不同材質的活字,其印刷成本及質量不盡相同,卻在明、清兩代各個社會階層均有應用。至於金屬活字的材質,有「銅活字」、「錫活字」及「鉛活字」之說,惜均無實物可以印證,且也未能從印刷品上辨識。由於金屬有貴賤,而單質金屬相對柔軟,如:錫、鉛比石膏軟,銅的硬度稍高,又因不同金屬的老化病害問題,如:錫瘟等;凡此種種,若再結合古代錢幣鑄造技術,以及羅振玉舊藏的銅活字檢測結果判斷,中國清代以前,並無錫活字或鉛活字,而上述古文獻中提及的「鑄錫作字」、「用銅鉛為活字」及「銅鑄之字」,實則均是以銅為主體,錫、鉛為配料的三元青銅合金。

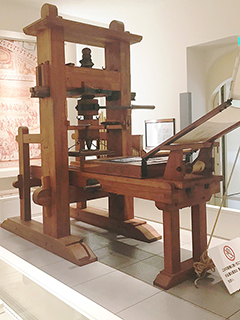

在歐洲,十五世紀中葉時,德國人約翰尼斯‧古騰堡(Johannes Gutenberg)先後發明了活字模具(matrix)及印刷機(Gutenberg press);而模具所鑄造的鉛活字,早期因以純鉛澆鑄,冷卻後收縮使字型不清,後改為鉛、錫二元合金及當前的鉛、錫、銻三元合金,這不但能提高鉛液的流動性,於鉛字冷卻凝固後,體積還會稍有增大,使細小筆劃能清晰顯現,而質地也同時變得堅硬耐磨(9)。及至十六世紀八十年代,日本天正遣歐使團前赴歐洲,遊歷八年後,帶回了大量物品,當中最大的就是一部古騰堡印刷機(見附圖一);受禁教影響,使團回日受阻,被迫在澳停留,期間善用印刷機,分別於1588及1590年,在澳門出版《天主教青牧學院‧孤兒院》(Christiani pueri institutio, adolescentiaeque perfugium)及《天正遣歐日本使節團旅行記》(De missione legatorum Iaponensium ad Romanam curiam, rebusq; in Europa, ac toto itinere animaduersis dialogus)(10,11);兩年後,使團帶著印刷機等歐洲物品,順利返回故土。此二書為中國土地上最早使用歐洲鉛活字及機器印刷的外文書籍,唯其後的二百餘年,西式鉛活字印刷在澳並無任何發展。直到十九世紀初,隨著基督新教來華傳播,英籍印刷工匠湯馬斯(P.P. Thomas)伙同本地的一些雕刻師,以傳統雕版技藝,在澳門刻製鉛錫合金的中文活字,並自1815年起,印行六百套由馬禮遜編纂的《華英字典》(Dictionary of the Chinese Language),而該字典每部有六冊(12)。與此同時,馬禮遜創辦了馬六甲的英華書院(Anglo-Chinese College),除教學及傳播福音外,亦印刷出版不同書刊;其後,該校所屬的倫敦傳道會(London Missionary Society),於鴉片戰爭後決定把學校及附屬的印刷所遷往香港,並由來自美國的專業印刷工匠柯理(Richard Cole)統籌,隨後成為中國首間中文鉛活字的鑄造作坊(13,14)。此外,自十九世紀下半葉至二十世紀八十年代,鉛活字印刷大行其道,後因柯式印刷的興起及計算機普及,才逐漸式微而最終被淘汰。在傳承發展近千年後,活字印刷在廿一世紀初正式完成使命;而木活字印刷術更於2010年被列入聯合國教科文組織「急需保護的非物質文化遺產名錄」(15)。

鑑定方面,由金屬活字印刷的成品,若紙張較厚,會留下明顯的凹凸印痕,且輕撫便能感知。雖然從印刷品上未能辨識所用金屬活字的材質,但據出土實物及文獻記載可知,清代以前的銅活字和清代的錫活字,其字印稍大(均大於10 x 10毫米);而受西方鑄造技術影響,清後期的鉛活字,縱使中文字筆劃繁複,也可細小而筆劃清晰(見附圖二)。此外,鉛活字的橫、豎、撇、捺、點、鈎等筆劃,均顯得剛硬筆直,而重複的文字和部首則完全一色一樣;又因木活字吸濕後膨脹變形,故長期使用容易斷裂並造成缺損。上述各種微細特徵,需反覆觀察對比,才能準確作出判別。<完>micrcr@gmail.com

參考資料:

1)沈括. (宋代). 夢溪筆談—技藝篇 (Vol. 18).

2)王禎. (元代). 農書—造活字印書法.

https://taiwanebook.ncl.edu.tw/en/book/NCL-9910007930/reader

3)同2)

4)陸深. (明代). 金臺紀聞.

https://zh.m.wikisource.org/zh-hant/金臺紀聞

5)利瑪竇. (明代). 天主實義: Vol. I.

https://archive.org/details/02099353.cn/mode/2up

6)張樹棟, 龐多益, & 鄭如斯. (1998). 中華印刷通史. 財團法人印刷傳播興才文教基金會.

https://www2.pccu.edu.tw/chineseprint/pdf/ch06.pdf

7)周衛榮, 楊君, 艾俊川, & 趙前. (2018). 對羅振玉舊藏古代銅活字的初步研究. 中國錢幣, 2, 3–11.

https://doi.org/10.13850/j.cnki.chinum.2018.02.001

8)姜惠蘭. (2021, June 30). 韓國出土大量歷史悠久的韓文金屬活字達600多個. 韓國中央日報.

http://chinese.joins.com/news/articleView.html?idxno=101819

9)Fry’s Metals Ltd. (1972). Printing Metals. Fry’s Metal Foundries Ltd.

http://www.metaltype.co.uk/downloads/fry_typemetal.pdf

10)Américo da Costa Ramalho. (1997). 《天正遣歐日本使節團旅行記》之真正作者——孟三德神父. 文化雜誌, 30, pp.55-66.

http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/10030/515

11)Domingos Maurício Gomes dos Santos. (1994). 遠東第一所西式大學. 文化雜誌, 21, pp.5-20.

http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/10021/328

12)Ma Min. (2015). Joshua Marshman and the First Chinese Book Printed with Movable Metal Type. Journal of Cultural Interaction in East Asia, 6, 3–17.

http://www.sciea.org/wp-content/uploads/2015/05/Journal-of-Cultural-Interaction-in-East-Asia-6_02_MA.pdf

13)《皕載英華》出版委員會. (2018). 皕載英華. 三聯書店(香港)有限公司.

14)譚樹林. (2017). 英華書院遷港後的出版活動探究. 文化雜誌, 101, pp.14-24.

http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/10101/2360

15)中國非物質文化遺產網. (2018). 中國活字印刷術. 聯合國教科文組織--急需保護的非物質文化遺產名錄.

http://www.ihchina.cn/directory_details/11848